5月4日,黑龍江所馬波研究員所率團隊的研究論文“Seasonal variation in diet of juvenile Amur sturgeon Acipenser schrenckii in the lower reaches of the Songhua River, Northeast China”(第一作者李雷,通訊作者馬波)在國際學術期刊《Journal of Applied Ichthyology》的STURGEON PAPERS專欄上正式在線發表,這標志著黑龍江所在施氏鱘增殖放流評估效果研究方面取得了重要進展。

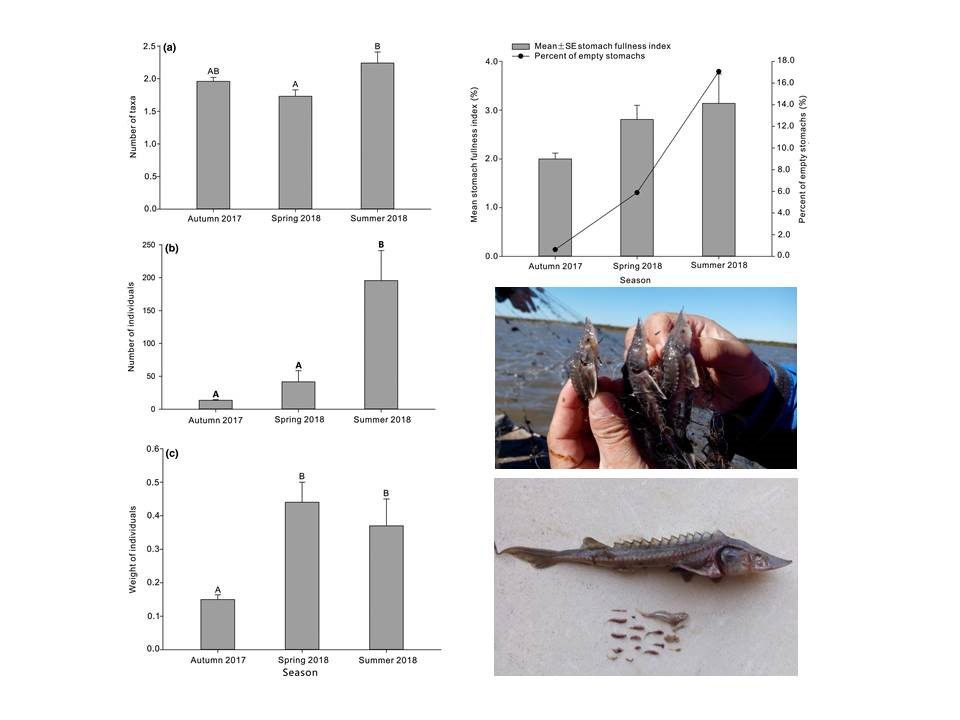

自2017年9月起,在國家科技重大水專項、黑龍江省自然基金等項目的資助下,馬波研究員率領團隊開始在松花江下游采用熒光法(VIE)對人工養殖施氏鱘幼魚(平均全長14.7±0.1cm,體重11.8±0.1g)進行標記放流,并持續進行監測評估。至2018年8月,研究團隊相繼回捕收集標記施氏鱘樣本253尾,通過對樣本食性及生長的季節性變化情況進行統計和分析,研究結果顯示:放流的人工養殖施氏鱘幼魚(1)主要以攝食搖蚊類幼蟲(IRI=5483.4)和蜉蝣目幼蟲(IRI=5088.8)為主,其次為魚類(IRI=691.9);(2)食物組成具有顯著的季節性變化(Tukey's HSD test,p<0.01),秋季和春季以蜉蝣目幼蟲為主,夏季主要以搖蚊類幼蟲為主,而魚類在秋季食譜中出現頻率較高,表明施氏鱘具有較強的食性可塑性和策略性;(3)能夠較好地適應自然環境,攝食強度高,空胃率低(4.3%),生長速度較快,周年平均全長增加約8.1cm,體重增加約26.0g。

鱘魚素有水生生物“活化石”之稱,具有較高的研究和經濟雙重價值。施氏鱘不僅是我國黑龍江水系珍稀特有的鱘科魚類,也是中俄兩國邊境水域重要水生生物物種。受環境變化和人類活動的影響,目前自然種群規模不斷縮小,野生資源在我國境內面臨衰退,已被世界自然保護聯盟(IUCN)列為極危等級。近年來,我國政府一直將開展人工增殖放流作為施氏鱘資源養護的重要手段和方式,但由于缺乏有效的后續監測和評估研究,對于放流后的施氏鱘在自然水域中生存狀況缺少翔實科學數據。

黑龍江所施氏鱘人工增殖放流研究團隊在效果評估研究中取得的重要進展,將為政府部門管理決策提供科學依據,有力地支撐了施氏鱘資源的恢復和保護。