鯉科魚類無肌間刺選育是國際性的研究熱點和難點�����。針對肌間刺性狀遺傳力低���,傳統育種技術無法實現無肌間刺選育目標的難題�,中國水產科學研究院黑龍江水產研究所鯉科魚類基因組學創新團隊利用基因編輯技術于2020年成功創制出世界首例無肌間刺鯽新種質,2022年培育出無肌間刺第三代群體,無刺比例100%,首次證實了無肌間刺性狀可穩定遺傳���。近日,相關成果以“Generate a new crucian carp (Carassius auratus) strain without intermuscular bones by knocking outbmp6”為題在線發表于水產養殖領域國際知名期刊Aquaculture。

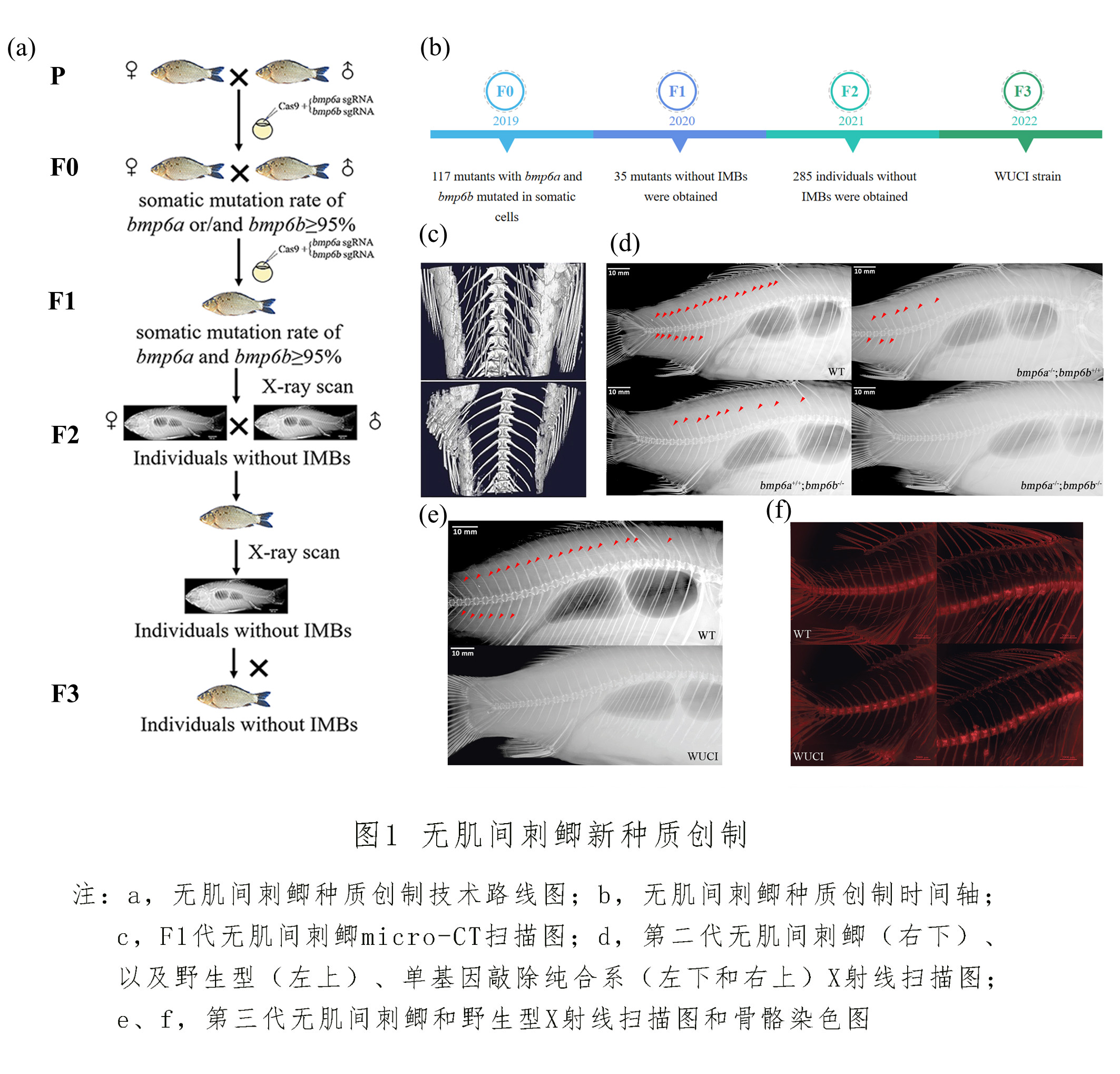

自2009年起�,團隊從解析肌間刺形成和發育的遺傳機制入手���,通過基因組尺度關聯分析和多組學手段�,鑒定到調控肌間刺發育的關鍵基因bmp6�,并揭示出bmp6基因調控肌間刺形成的分子機制。根據鯽經歷過第4輪基因組復制的特征,設計了一種多基因敲除快速創制新種質的策略�����,極大地縮短了多基因敲除純合系構建的周期�����。通過同時敲除鯽基因組的bmp6a和bmp6b���,于2020年獲得35尾F1代無肌間刺突變體�����,在此基礎上���,2022年培育出無肌間刺第三代群體2萬余尾�����,無刺比例100%�,首次證實了魚類無肌間刺性狀可穩定遺傳�。

該研究還比較分析了無肌間刺鯽第三代群體與野生型鯽在生長、繁殖�、肌肉品質等特征的差異�。結果顯示���,第三代群體在4月齡時生長速度優于野生型二倍體鯽�����,其繁殖性能�、肌肉營養成分�����、肌肉質地結構與野生型鯽無顯著差異���。代謝組學分析表明���,第三代群體肌肉組織中富集多種對人體有益的代謝物�����,如β-煙酰胺單核苷酸等�����。

黑龍江所匡友誼研究員���、鄭先虎研究員等為主要完成人�����,孫效文研究員為最后通訊作者���。本研究得到科技部“863”計劃�、國家重點研發計劃“藍色糧倉科技創新”重點專項�����、院所基本科研業務費專項�、農業農村部淡水水產生物技術與遺傳育種重點實驗室等的持續資助和支持�����。

全文鏈接:https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2023.739407